下山一二三、あるいは「ユーゲニズム」の作曲家 藤井たぎる

下山一二三の作品は、国際現代音楽協会 (ISCM) 主催の世界音楽祭(世界音楽の日々)をはじめとして、国外で数多くの賞や委嘱を受けているように、ヨーロッパで高い評価と名声を博しているが、日本国内ではこれまでほとんど注目されることがなかった。それはまずなにより、下山が音楽外のことにまったく関心を示さず、もっぱら作曲活動に没頭していたせいだろう。たしかに、作曲家が作曲に専念できることがけっしてあたりまえではないような時代と国に生まれた作曲家としては、文化庁の芸術祭優秀賞を何度も受賞し、日本放送協会 (NHK) からたびたび作品の委嘱を受けるなど、ある意味で彼は恵まれていると言えるかもしれない。だがその一方で、時流に乗って最新流行の意匠を追いかけることなどまったく眼中にない下山は、当然のことながら日本の音楽産業やジャーナリズムからほとんど無視されることになった。

下山一二三が作曲家の道を志した時期はかなり遅い。弘前大学在学中に書かれたいくつかの習作を別とすれば、最初の作品となるヴァイオリン・ソナタ (1956) を発表したとき、彼はすでに26歳になっていた。その頃すでに、武満徹や湯浅譲二は新進気鋭の前衛作曲家として早々と脚光を浴びていたのである。

私が西欧の、いわゆるクラシック音楽というものにはじめて興味をもったのは、終戦後まもなく、たぶん15歳くらいのときだったと思います。それまではなにしろ戦争中で、しかも東北の田舎ですから、ヨーロッパの音楽などろくに耳にしたこともありませんでしたし、音楽といえばせいぜい小学校のときの唱歌くらいのものでした。旧制中学のときに終戦を迎えて、ようやく友人が所有していたシューベルトのSPレコードを聴いたり、藤原義江、諏訪根自子、巖本真理といった人たちの演奏会を聴きにいくようになったのです。(注1)

やがて弘前高等学校在学中に独学でヴァイオリンを始め、まもなく下宿していた家の主人から紹介された成田宏というヴァイオリン奏者に師事することになる。それと同じ時期、東京芸術大学通信教育のテクストをとりよせて、和声学や楽式論などを独習し、ヴァイオリンで即興的に曲をつくり始める。下山自身が言うように、たとえそれが習作の域を出るものではなかったにせよ、ヴァイオリンをとおして音楽の世界に入っていったという事実は、その後の彼の作風に有形無形の影響を及ぼすことになる。

高等学校卒業後、弘前大学に入学した下山は、「奨学金と授業料免除に惹かれて」教育学部で英語と音楽を専攻する。弘前大学には当時、東京音楽学校(現東京芸術大学)でチェロを専攻していた阿保健が音楽科の講師として在任していた。彼を中心に結成された弦楽四重奏団に、下山は第二ヴァイオリン奏者として参加することになる。レパートリーにはダリウス・ミヨーの弦楽四重奏曲なども含まれていたようだが、下山もみずからこの四重奏団のために後期ロマン派ふうの作品を作曲している。だがなにより、この四重奏団の一員としてヴァイオリンを弾く彼の心をもっとも強くとらえたのは、横からきこえてくるチェロの響きだった。

阿保健(左)

弘前では楽譜などの資料が簡単に手に入らなかったため、年に何度か上京して神田の古賀書店で楽譜を購入する。そうした折に入手したバルトークの「ミクロコスモス」全曲が、現代音楽との最初の出会いとなる。

大学卒業後、音楽を副専攻に選んでいたこともあって、一年半ほど地元の中学で音楽を教えるが、本格的に作曲の勉強をするため、1955年東京への移住を決意し、生活の糧として東京都内の中学校で音楽教諭の職を得る。弘前時代に『近代和声学』の著者としての松平頼則を知り、またその音楽にも感銘を受けていた下山は、さっそくそれまでに書きためていた自作の楽譜を手に松平を訪ね、門下生となる。

教わるといっても一から教えてもらうというのではなく、作品に目をとおしてもらいアドヴァイスを受けるだけです。ただそのころには、私もすでにある程度曲を書けるようになっていましたし、事実その翌年には、最初の作品であるヴァイオリン・ソナタを発表しています。

伊東英直(左)、松平頼則(中央)

ヴァイオリン・ソナタが作曲されたその同じ年、松平頼則の子息である松平頼暁、同門の江崎健次郎、伊東英直、玉野良雄とともに下山は「グループ20.5」を結成する。(のちに松下真一、遠藤亮、下山と同郷の野呂武男が参加するが、メンバーひとりひとりが個性を伸ばすにつれ、意見の対立を見ることになり、1961年の第6回発表会をもってグループは解散する。)このグループのあいだでも、話題の中心はやはり12音技法であった。下山もそれに触発されて、12音技法で作曲している。ヴァイオリン・ソナタは、相変わらず後期ロマン派的な様式をひきずったものだったが、その後に書かれた弦楽四重奏曲 (1959) とピアノ・ソナタ (1960) は12音技法で書かれている。ただ、下山は厳格な12音技法が肌に馴染まず、「4人の奏者のための構造(ストルクチュール)」(1961) 以降、しだいにこの技法を離れて自己の様式による作曲を試みるようになる。

最初に私はロシア五人組の作曲家に興味をもちました。とりわけムソルグスキーが好きで、「展覧会の絵」などをよく聴いたものです。青森という風土がロシアと似ていて、なにかしら親近感を感じていたこともあるのかもしれません。ロシアの作曲家の作品から受ける大陸的で大らかな雰囲気が気に入っていたのです。そのころ日本では印象派の音楽がもてはやされていたように思いますが、私は東京に出るまでこの様式についてはまったくなにも知りませんでした。かりに知っていたとしても、さほど興味も覚えなかったでしょう。とにかく、私がもっとも心酔していた作曲家はなんといってもバルトークで、その影響でバルトーク風の作品を書いたこともありました。あまり満足のいく出来ではありませんでしたが。

そうしたバルトークへの嗜好やその影響が、その後の下山のいくつかの作品にも認められるとすれば、それはおそらく津軽という日本の辺境で育った下山が、ハンガリーというやはりヨーロッパの辺境に生まれたバルトークの音楽に、みずからの民俗性や歴史に根ざしながら、そこから新たな方向を模索していくための規範を見出したからだろう。それとは対照的に、12音技法は下山には単なる前衛的なポーズとしか映らなかった。

私は12音技法を使って作曲していた時期もあるのですが、シェーンベルクから得るものはほとんどなにもありませんでした。システマティックな作曲方法をとるかぎり、いずれにせよ模倣の域を出ることはできないと思っていたからです。ただ、ヴェーベルンの初期作品の感覚的な世界には非常に惹かれるものがありました。たとえば「弦楽四重奏のための五つの楽章」作品5、「大オーケストラのための六つの小品」作品6、「ヴァイオリンとピアノのための四つの小品」作品7など作品番号一桁のものです。しかし中期や後期の作品、たとえば声楽や合唱のための曲となると、あまり好きにはなれません。またポーランドの作曲家にも、もちろん親近感を抱いています。最初に私が聴いたポーランドの作曲家は、ヴィトルト・ルトスワフスキでもクシシュトフ・ペンデレツキでもなく、ボレスワフ・シャベルスキでした。この作曲家の作風はストラヴィンスキーに近いのですが、それほどプリミティヴではなく、もっと洗練された印象を覚えました。とくに彼の「管弦楽のためのソネット」には感動し、楽譜をとりよせて研究したほどです。

ヴィトルト・ルトスワフスキ(左)

1967年に作曲された「3群の弦楽合奏のためのリフレクション」は、たしかにポーランド楽派を思わせるような部分があるかもしれない。ただここで注目すべきことは、下山がこの「リフレクション」を作曲していたとき、彼はまだポーランド楽派の存在すら知らなかったということだ。当時の批評家たちは、下山の「リフレクション」や「ゾーン」をペンデレツキの模倣だとして一蹴したが、それはたとえばドビュッシーとラヴェルが似ていると言っているようなものでしかないだろう。むしろ、ペンデレツキの音楽が前衛的な意匠を纏った単なるこけおどしにすぎなかったことは、1970年代後半以降の“新ロマン主義”への退行を見れば明らかなはずだ。

学生時代からヴァイオリンを使ってさまざまの新しい工夫を試みながら、それらの実験を集大成させた初期の傑作である「リフレクション」は、あえて類似という言葉を使うなら、ペンデレツキの「広島の犠牲者に捧げる哀歌」や「弦楽四重奏曲」などより、本質的にはよほどバルトークの音楽に、あるいは書法の点でいえば、カジミェシ・セロツキに似ている。そしてまた皮肉にも、下山の独自性を正当に(とはつまり、いかなる固定観念にもとらわれずに)評価しているのは、ほとんど外国の批評家たちだった。たとえばヒューウェル・タークイは、下山のルトスワフスキとの技法的な類似性に言及しながらも、下山の音楽に聴かれる強靭さ、創意、個性に真の価値を見いだしているし、ユッカ・マーッタネンは日本の伝統と作曲家の現代的な感性、知性との融合に下山の音楽の「比類の無さ」を、あるいはまたハーラル・クールスタは音とそれらの間の、あるいはそれらをとり囲む静寂(無音)に“西”と“東”の詩情あふれる対話を聴きとっているという具合である。(注2)

こうして「リフレクション」のあと、1970年にスウェーデンのアルス・ノヴァ合奏団の委嘱で書かれた「5つの弦楽器のためのエキソルシズム」、さらに同じ年の第8回「大阪の秋」国際現代音楽祭の委嘱で作曲された「16の弦楽器のためのゾーン」で、下山はもはやだれのものでもない独自の様式と語法を確立する。

「16の弦楽器のためのゾーン」作曲当時の下山

1969年ハンブルクで開催された第43回世界音楽祭に「リフレクション」が入選したとき、そこでほかの作曲家たち、ヘンリク・ミコワイ・グレツキ、アーネ・ヌールヘイム、ベルント・アロイス・ツィマーマン、ヴィトルト・シャロネク、ロマン・ハウベンシュトック=ラマティ、ルイス・デ・パブロ、タデウシ・バイルト、ヘルムート・ラッヘンマン、ハンス=ヨアヒム・ヘスポス、カジミェシ・セロツキ、マウリシオ・カーゲル、イヴォ・マレツといった人たちの音楽を聴き、いずれもみな個性的で独自の世界を表現しているのを目のあたりにして、私ももっと自分の考えていること、自分なりの世界を強く押していかなければならないとあらためて思ったわけです。そこから戻ってさっそく書いたのが「エキソルシズム」と「ゾーン」です。ですから「4人の奏者のための構造(ストルクチュール)」や、「チェロとピアノのためのダイアローグ」から開始された新たな音響世界の模索が、この2つの作品においてとりあえずの結論に達したと言えるかもしれません。

下山は特定の技法をみずからの手法とすることを好まない。12音技法が日本でもてはやされていた時期、彼は12音技法を貫くことにつねに疑問を抱いていた。初期のヴェーベルンの感覚的な世界に魅了され、その影響のもとに作曲した「ダイアローグ」(1962) は、チェロとピアノの特殊奏法によるさまざまの音色構成に挑んだ初期の傑作のひとつだが、12音技法は用いられていない。そのために下山は感情主義、感覚主義という批判に晒されることになるが、そうした批判に対して、彼は自分の方法はアニミズムだと言って憚らなかった。そして1960年代の半ばからは、下山は能楽の世界にも足を踏み入れることになる。

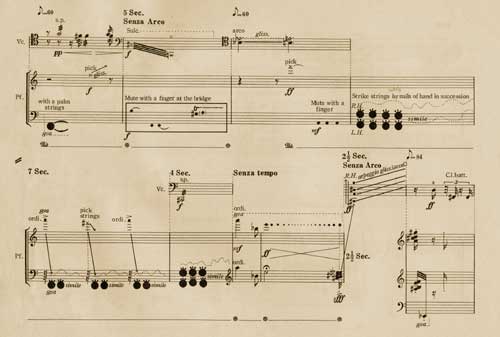

「チェロとピアノのためのダイアローグ」

日本の文楽や能楽には興味がありましたし、それはいまでも変わりません。1960年代の後半から謡曲を始め、観世流梅若派の謡曲を十年くらい習い、それからその後に2、3年ほど大鼓(おおかわ)の稽古にもかよいました。その間、私はたえず自分の音楽の世界との共通性を感じていましたし、“間”というか音の少なさというか、その凝縮された音の世界はヴェーベルンの音楽を思わせもしたのです。しかし結局、作曲の時間とのやりくりがむつかしくなったこともあって、いまは外からもっぱら観客として鑑賞しています。ただあの10年余りの期間、能楽の世界に出入りしていたことは、とても貴重な体験でした。

1969年のハンブルクで世界の多くの作曲家たちの作品を耳にしたこと、あるいはまた能楽の世界と関わったことは、12音技法一辺倒の教条主義に陥ることなく、日本の伝統的な要素や民俗性をとり入れた個性豊かな作品群を生みだす契機となった。ただ下山の作品では、民俗的な素材が生のまま姿を現すようなことはない。初期のバルトークではなく、「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」のような中期のバルトークを高く評価する下山は、重要なのは「抽象化された民俗性」だと言う。この矛盾した言いまわしに、下山の音楽における志向性が明確に現われている。

周囲の環境、日常の生活や言語が作風になんらかの影響を及ぼすのは当然で、津軽という風土が下山の音楽に多大の影響を与えていることは紛れもない事実である。しかし、ときにチェロやフルートが太棹三味線や尺八の響きを彷彿とさせ、あるいは実際に邦楽器が使われている場合でも、下山の音楽は、単に「民謡にそのままハーモニーをつけてアレンジした」ような民族主義的音楽の類いとは一線を画している。一部の日本の作曲家たちが日本的な情感を、古来の雅楽や邦楽の時代錯誤な模倣で表現することで満足していたのとは対照的に、「巫覡」や「カタリシス第3番」といった邦楽器のための作品で、下山はあくまで洗練された新しい語法によって、邦楽を見事に現代に蘇らせているのである。

その意味で、長部日出雄(下山の弘前高校の後輩で「津軽世去れ節」で直木賞受賞)が版画家棟方志功を評した「大胆で独創的で呪術的な表現にみなぎる前衛性」という言葉は、弦楽合奏三部作「リフレクション」、「エキソルシズム」、「ゾーン」で自己の様式を確立していった下山によって、独奏チェロと弦楽合奏、ハープ、ピアノ、打楽器という変則的な編成で書かれた「WAVE」(1972) のヴェーベルンの音楽と能楽が照応するような音響世界についても当てはまるに違いない。

この作品は1972年、チェロ奏者の堤剛さんの要請と協力によって作曲されたものです。チェロの曲は「ダイアローグ」が最初ですが、それからちょうど十年後にこの「WAVE」は書かれています。ハンブルクで開かれた1969年の世界音楽祭で、私はジークフリート・パルムの独奏によるベルント・アロイス・ツィマーマンのチェロ協奏曲を聴いたのですが、パルムの演奏はじつに見事なもので、そのテクニックにはまったく圧倒される思いでした。その体験がこの「WAVE」を作曲する直接の契機になっています。ただ、目の前で繰り広げられるパルムの名人芸にもかかわらず、チェロの音がかなり高い音域でもオーケストラのトゥッティにしばしばかき消されてしまうのが、気になったのも事実です。ドヴォルジャークをはじめとして、チェロ協奏曲の傑作は少なくありませんが、そのいずれにも同じことが言えます。ですから、この作品ではそういう点に細心の注意をはらいながら書きすすめ、さらに木管楽器と金管楽器も省いてみたわけですが、それと同時にまたこの編成と書法によって、水墨画のような白と黒による濃淡の世界を描いてみたかったのです。

冒頭、チェロが、すでに触れた太棹三味線を思わせる特殊奏法によって日本的、というよりはむしろ津軽的な情念を一瞬漂わせるものの、しだいにそれはオーケストラ・パートの複雑精緻な書法ともども、もはや西洋とも東洋ともつかない、あたかもヴェーベルンふうの“間”と能楽のそれによって織りなされたかのような異次元的な位相を描きだしていく。

さらに、このように異なったもの同士が遭遇するという点で注目に値するのは、下山が邦楽器と西洋楽器を組みあわせた「トランズマイグレーション第2番」(尺八、チェロとハープ)や「一期の月影」(チェロと十七絃)のような作品を書いていることだ。あるいはまた「風紋」のシリーズ、「息」、「一期の月影」や「谿響」では、スピーカーから流れるテープの音に生の演奏が対置されることによって、可視の領域と不可視のそれ、実体と仮象の境がつかの間消え失せてしまう、じつに不思議な印象を聴き手にあたえるのである。

1977年の平山美智子の声、彼女自身が残りの二つの声の声部のためにあらかじめ録音したテープ、ピアノと2人の打楽器奏者のための「息」改訂版について、下山はつぎのように述べている。

当時から、私は言葉の響きに強い関心を持っていました。東北地方には古い言葉がまだたくさん残っていて、それでそれらの言葉をいろいろと調べてみたこともあります。それはともかく、たとえば林檎というものを指し示す音声言語は世界中でむろん違います。日本語ではリンゴ、英語ではアップルですし、ドイツ語ではアップフェルと発音されるわけです。これらの言葉を一度にぶつけてみたら、とてもおもしろい響きになるのではないかという発想がこの曲の根底にあったのです。言葉と言葉が摩擦して生じる音の密度の推移、あるいは言葉のクラスターと言ってもよいでしょう。それまで弦楽合奏において探求してきたトーン・クラスターの技法を、人声という別の素材で試してみたかったのです。

女声が声明のようなイントネーションで曲の開始を告げ、打楽器による連打がそれにオーヴァーラップしてくる冒頭から、いかにも下山らしい始源的な混沌とした音響空間が提示される。その空間を三つの女声が、経文や能楽の謡いを叫び、あるいは囁きながらニュアンス豊かに彩り埋めつくしていく。ピアノは通常の鍵盤上での奏法よりも、ピアノ弦にじかに触れて奏するグリサンドなどさまざまの内部奏法、特殊奏法が駆使されていて、いわば3番目の打楽器として他のパートに楔を打ち込むような役割を担っている。また楽器編成に邦楽器を含んでいないことも、むしろ近代において歪曲された通俗的な日本的情感を排し、太古の祭礼を思わせる独特の呪術性をこの作品に与えている。

この作品はテープを使わず、実際に3人の“生の”声を用いて演奏することも可能だが、1978年のヘルシンキでおこなわれた改訂版の初演では、あらかじめ平山自身の声を録音した2トラックのテープを再生することで、架空の3重唱が実現されている。その結果、平山美智子の身体を現前させる“生の”声とスピーカーの平山美智子のいわば身体を奪われたふたつの“声”が、こことどこかほかのところの対比をあるときは際立たせ、あるときは両者の境界を曖昧にさせながら、ついにいずれが現実とも幻ともつかない異境の世界を紡ぎだしていく。

ヘルシンキでの「息」改訂版初演の記事。写真はリハーサル中の平山美智子(右)

1974年に作曲された「室内管弦楽とテープのための風紋」以来、さまざまの楽器編成によって「風紋」のシリーズは、現在まで全部で六曲書かれているが、テープはすべて同一のもので、風や雨のような自然界の具体音、太棹三味線の音、声明、ラマ経、電子音響などが素材として使われている。

テープの素材には、NHKの資料室にあるさまざまの音のサンプルから選びだしたもの、たとえば雨、風、虫の鳴き声といった具体音が使われています。そのほか、ここでは「バンボン」という楽器も使用しています。じつは、これは弘前市在住の小野吾郎さんという方が発明した小型のティンパニのようなまったく新種の打楽器で、私がたまたま弘前に帰ったときに、彼がこの打楽器を見せてくれたのです。ちょうどNHKの電子音楽スタディオで、この「風紋」のテープ・パートの制作にとりかかっていたところでしたので、この楽器にすぐに興味を覚え、それで小野さんにこの楽器をもって上京してもらうことにしました。彼はむろん叩いて音を出すと思っていたでしょうが、私は叩かないで、それを指で擦らせてみました。するとどこか動物の鳴き声に似た「キューン」という、とてもユニークな響きを発したのです。それで私はますますこの楽器が気に入って、すでに録音してあったほかの音素材をこの「バンボン」の音に置き換えることにしました。

また、このテープには永平寺のお経、声明、ラマ経、グレゴリオ聖歌など、宗教に関連したものが数多く使用されていますが、宗教と音楽との関係について、私は特別の関心をもっているわけではありません。ただ、人間と自然とのあいだを媒介するものとして音楽をとらえているということは言えるでしょう。実際、幼少のころ「いたこ」のはなしをよく聞かされたものですが、そういう意味で、たしかにアレホ・カルペンティエルの言葉を借りるなら、音楽の起源は魔術であるのかもしれません。

下山がかつて、12音技法を金科玉条とする教条主義に対し、皮肉を込めてみずからの手法をアニミズムと呼んだとしても、彼は音楽によってなんらかの宗教的な意味や象徴を表現しようとしていたわけではないだろう。たしかに下山の作品には、しばしば宗教的なテクストが使われてはいるが、それはすでに触れたとおり、もっぱら言葉のもつ多様な響きに対する興味からであって、もとより宗教的な信条告白とはなんの関係もない。

たとえば「風紋」におけるテープ・パートの「声明」は、もとの素材を加工して音程を下げてあるため、それが「ラマ経」に重ねられると、この2つの音素材は互いにもはや識別不可能になってしまう。ここでもまた「言葉のクラスター」が生じているわけで、下山にとって重要なのは、語られる言葉の意味ではなく、ヴィトゲンシュタインの言う「語りえないもの」、言葉によってついに分節されることのない領域を現前させることなのだとすると、彼の作品の題名にも使われているように、音楽とはまさしくそのための“カタリシス catalysis”、すなわち触媒であり、霊媒にほかならないだろう。そのかぎり、音楽の起源はたしかに魔術でありアニミズムなのである。

これまで下山は、日本的エートスをあからさまに表出することをみずからに禁じてきた。尺八の音楽はすでに「本曲」において完成されているゆえに、もはやそれ以上つけ加えるようなことはなにもない、と下山は言う。重要なのは、いわゆる純血主義ではなく、いかなる様式にもこだわらず、さまざまの異なる要素をできるかぎり混ぜあわせてみることなのである。純粋なテープのみの作品をつくらないのも、「聴衆が暗闇の演奏会場でスピーカーとのみ向かい合っているような光景を思い浮かべると、なにか冷たい白々した印象を受ける」からばかりではなく、スピーカーから流れるテープ上の演奏や具体音と、生身の人間が聴衆を前にして繰り広げる演奏を重ね合わせてみることのほうに興味があるからなのだろう。

そうした下山の考えをもっとも明確にあらわした作品が、十七絃とチェロという邦楽器と西洋楽器との二重奏と、あらかじめ十七絃奏者やチェロ奏者たちによって演奏された楽器音および具体音の入ったテープが同時進行する「一期の月影」(1989) である。題名は、十七絃奏者が曲の終わりのほうで朗誦する『方丈記』の一節からとられている。

この曲の構想は、ある偶然から生まれたものです。十七絃奏者の菊地悌子さんから作品の委嘱を受けて書き始めたころ、ちょうど同じ時期にNHKからも電子音楽スタディオでの制作を依頼されたものですから、その両方を一緒にやってみようと思いました。また十七絃とチェロは、歴史的背景も楽器の構造もまったく異なっていますが、出てくる音は不思議なくらい互いによく調和し、また似ている点も多いと感じていましたから、一度この組みあわせで作曲してみたかったのです。曲は、あらかじめテープ上に録音された音と、十七絃とチェロの演奏とが同時に進行するようになっています。十七絃とチェロの演奏者(菊地悌子と北本秀樹)にはNHKのスタディオに何度も足を運んでもらって、テープ・パートのための音素材の制作にも協力してもらいました。テープ上の音は、そのままなにも手を加えずに使っているものもありますし、いろいろと加工変調したところもあります。こうしてあらかじめテープに録音された演奏と、彼らによる実際の“生の”演奏が、聴衆にあたかも二人だけで四重奏や五重奏をおこなっているような印象をあたえることになるわけです。

この作品では、テープの音素材を提供している演奏家とは別の奏者が、舞台上の生の演奏を担当することも可能である。作曲者自身も立ち会ったオスロにおけるノルウェー初演では、テープ上の北本秀樹の弾くチェロを背景に、フランセス=マリー・ウィッティによる“生の”チェロ演奏が展開されている。またクラリネット、コントラバス、打楽器とテープのための「谿響」 (1994) でも、下山はこの「一期の月影」と同じような作曲形態をとっているし、あるいはすでに言及した「息」にも、テープを使用する場合、同じことが当てはまる。

「一期の月影」ノルウェー初演の記事。写真(右)はフランセス=マリー・ウィッティ

そのほかここではテープの音素材として、小鼓、大鼓、太棹三味線が使われている。放送初演を聴くかぎり、視覚的な拠り所が奪われているため、もはやどれが“生の”音なのか、それともテープ上の音なのかはまったく識別不可能である。とりわけチェロと十七絃の場合、いわばそれぞれひとつの実体とその遍在する幻影が照応するなかで、聴き手はまるでミラー・ルームに足を踏み入れたような錯覚を覚える。もとより一が他を反復し、その反復によってさらなる反復が形成されていくとき、ただひとつの“実体”を探し求めることに、もはやなんの意味もないだろう。下山のつくりだすこの“あやかし”の音響空間において、実在と仮象、現実と夢は「メビウスの環」のようにいつでも反転可能だ。

ここではまた、普通の楽器音とは異なる具体音が、楽器のように豊かな表情と陰影をもって十七絃とチェロの音に絡んでいく。

じつはこの作品のテープ上の具体音には、私が前夜に飲みあかしたウィスキーのミニ・ボトルを笛に見立てて吹き鳴らした音も含まれています。これはその後、「谿響」でも使っています。ノルウェー初演のとき、かなりの数の聴衆がこの音を尺八の音だと思ったようです。当然のことながら、ミニ・ボトルからは高い音しか出せないわけですが、それを一度そのままテープに録音して、走行速度を変化させながら音程を下げていきました。もっとも、ただ音程を下げるだけでは音の鮮度は失われてしまいますから、それを何度も重ねあわせていろいろな種類の音をつくっていったわけです。

「風紋」のシリーズにおける「バンボン」といい、あるいはこの「一期の月影」や「谿響」の「ミニ・ボトル」といい、下山の手にかかると、それらの素材はまったく意表を突いた魅力あふれる音を奏で始める。もとより通常の楽器でも、下山はそのさまざまな表現能力を追求し、そこからつねにまったく予想もつかない新鮮な響きを引き出してきた。

ところで下山自身も認めているように、1984年の「チェロと管弦楽のための協奏曲」あたりから、わずかながらその作風に変化が現われてくる。それは意識して変えたというのではないとしても、1960年代、1970年代の作品にある程度共通して認められた尖鋭で鮮烈な響きが、1980年代になって徐々に影を潜め、そのかわりこれまであまり耳にすることのなかった柔らかい穏やかな音色が聴かれるようになるのである。あるいは作曲家の言葉を借りて、そうした近年の様式を“ユーゲニズム”(注3) と呼ぶこともできるかもしれない。「谿響」もまたそうした傾向を窺わせる作品のひとつである。

ここでは下山の低音楽器への嗜好が曲想と見事に調和して、幽谷の静謐の世界が描き出される。舞台上の3人の奏者(クラリネット、コントラバス、打楽器)による“生の”演奏は、「一期の月影」の場合と同じように、あらかじめテープに録音された演奏(上記の三つの楽器や琵琶などの邦楽器)とあのミニ・ボトルの音を含む具体音とともに進行する。“生の”楽器音と、暗く深い渓流の水面に映る影のように去来するテープ上の楽器音とが幾重にも響応しながら、微妙にそのニュアンスや表情を変化させていくなか、またしても聴き手はいつしか両者の境を見失い、いずれの相に身を寄せることもできなくなる。実在と仮象がどこで分かたれているのかわからないこの“あわい”の風景、それが下山の言う幽玄の世界なのかもしれない。

「あしたに死に、ゆうべに生るるならい、ただ水の泡にぞ似たりける。知らず、生れ死ぬる人、いづかたより来りて、いづかたへか去る。また知らず、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。和歌、管絃、往生要集。一期の月影。三途の闇。」(注4)

「一期の月影」のなかで引用されるこの『方丈記』の一節も、たしかに下山の「ユーゲニズム」の音楽にふさわしい。ただしそれは、テクストが表象する意味と音楽からにじみでる東洋的な情感が、しかるべき調和をもたらしているといったようなことではまったくない。『方丈記』の無常観を下山の音楽が表現しているわけではないのである。そもそも総譜に書かれた音が、言葉のようになにかを表象するなどということがあり得るだろうか。

むしろこのテクストの引用は、下山の創作全体のなかで、またとりわけこの「一期の月影」において、きわめて特異な位置を占めているように思われる。たとえば「巫覡」や「息」では、そこで朗誦され、あるいは朗読される言語テクストは言葉の意味を伝えるというより、反対にそうした意味生成を拒むようなトーン・クラスターとして提示されていた。そしてそのかぎり、言葉は音楽にとってけっして異質な要素ではなかった。だが一字一句はっきり聴きとることのできるこの一節は、まさにそれがゆえに非音楽的な因子として機能してしまう。それによって音楽的時間が一瞬せき止められ、あたかも音楽の外部から侵入してきたかのような“間”が不意に出現するからである。

このテクストが非常に強い表出性を担うとすれば、それはまずなによりこの引用によって音の組織構造に空隙が生じるからであって、必ずしもここで語られていることがらの意味内容のためばかりではない。あるいはむしろ、音楽はそこでつかの間、“かりそめ” の死を体験するのだと言ってもよい。もっともこの空隙は、音楽がそこで「死ぬ」と同時にふたたびそこから「生まれ」てくる消失点でもある。つまり、音楽もまた「いづかたより来たりて、いづかたへか去る」ものなのである。

下山は「だぶりっじ」(1995)について、能舞台の「橋懸かり」の存在によって、ある世界から異次元の世界に入り込み、ふたたび別の世界に去って行く様子と作品の構成とが対応していると言っている。もとよりそうした対応は、「一期の月影」のまるであわせ鏡のように互いの形姿を映しだすテクストと音楽の関係のなかにもはっきりと認められるものだ。現実と夢、内部と外部、生と死が融通無碍に往来しあう「夢幻能」にも似た音響空間、それが下山一二三の“ユーゲニズム”の音楽なのである。

(注1)このインタヴューは1997年3月30、31日に東京でおこなったものである。以下の下山一二三の発言の引用は、すべてそのときに収録した録音テープにもとづいている。

(注2)以下に、海外における下山評を抜粋して引用しておく。

「下山は重要な作曲家でありながら、奇妙なことに今日まで国際的な作曲家のリストからもれていた。(……)1930年生まれで武満徹と同年だが、下山の芸術はそれとはきわめて異なる趣のものを見せてくれる。二人とも日本の伝統音楽からとった音を使う。(……)しかし、武満が主として上品な官能美を扱ったのにくらべ、下山の音楽では烈しくドラマチックなものが支配する。強いて例えるならば、下山の音楽は技巧面においてルトスワフスキの作品に近く、打楽器的な書法において少しばかりペンデレツキに近い(とくに「ゾーン」)。だがそのような比較よりも、下山の音楽がもつ力強さと創造性と個性を言ったほうがじつは正しい」 (Heuwell Tircuit, Through a Glass Darkly, in: In Tune, June 1996, pp. 41-42; 清水徹郎訳)。

「この曲(「息」)には、古い日本の伝統に現代音楽作曲家の感覚的な本能と鋭い知性が融合していて、その成果はことのほか畏敬すべきものであった」 (Jukka Maattanen, Kirjava avaus, in: Uusi Suomi, 11. May 1978; 坂井玲子訳)。

「そのユニークな点状構成、音と沈黙の両方の活用、音と音の間に配置された、音そのものを“取り巻いている”静けさの存在、人間の息遣いのように微妙で、飾り気のないポエジー、日本芸術の真髄のような無言の真面目さ、それらがこの作品の持つ美しさの源になっている」 (Harald Kolstad, Sterke opplevelser, in: Arbeiderbladet, 28. September 1990; 中村一訳)。

マーッタネンの批評は、第52回世界音楽祭ヘルシンキ大会(1978)で演奏された「女声、打楽器とピアノのための息」について、またクールスタのものは1990年の世界音楽祭オスロ大会で演奏された「一期の月影」について書かれたのものである。タークイの「鏡をとおしておぼろに」は、1995年に出版された下山作品のみで構成されているCDに関するものだが、これも日本ではなく、オーストリアのレーベル Vienna Modern Masters によって制作されている。「彩響」「WAVE」「チェロ協奏曲」「ゾーン」の4作品を収めたこのCD (VMM-3033) についてはまた、片山素秀が下山の「作風を、その出身地、青森の風土と密接に結びつけて考え」、「彼の音楽の底流には、(……)典型的な北国の沿海地方の、粗野で寂寞とした気分が脈うっている」と卓見を寄せている。(『レコード芸術』1996年4月号、音楽之友社、398頁)

(注3)下山によれば、本来ユーゲニズムとは「幽玄からの造語で、岡田謙三の絵画のある時期の内容を説明するために使用された言葉」である。また「一期の月影」と同じ1989年に、下山は「ユーゲニズム」と題したオーケストラ作品を書いている。

(注4)『方丈記』からの引用は「一期の月影」の総譜によっている。